Después de que un accidente por tormenta de nieve se llevara a toda mi familia, crié sola a mi nieta. Veinte años después, ella me dejó una nota que transformó por completo todo lo que creía cierto.

Rachel había fallecido.

Mi nieto Sam, de solo ocho años, había fallecido.

Emily sobrevivió.

Tenía cinco años.

Recuerdo el pasillo del hospital: las luces intensas, el olor a antiséptico. Emily yacía en silencio, magullada por el cinturón de seguridad, con las costillas rotas y una conmoción cerebral nublando su memoria. Los médicos dijeron que el trauma había alterado sus recuerdos. Aconsejaron paciencia. No la fuerces.

Así que no la forcé.

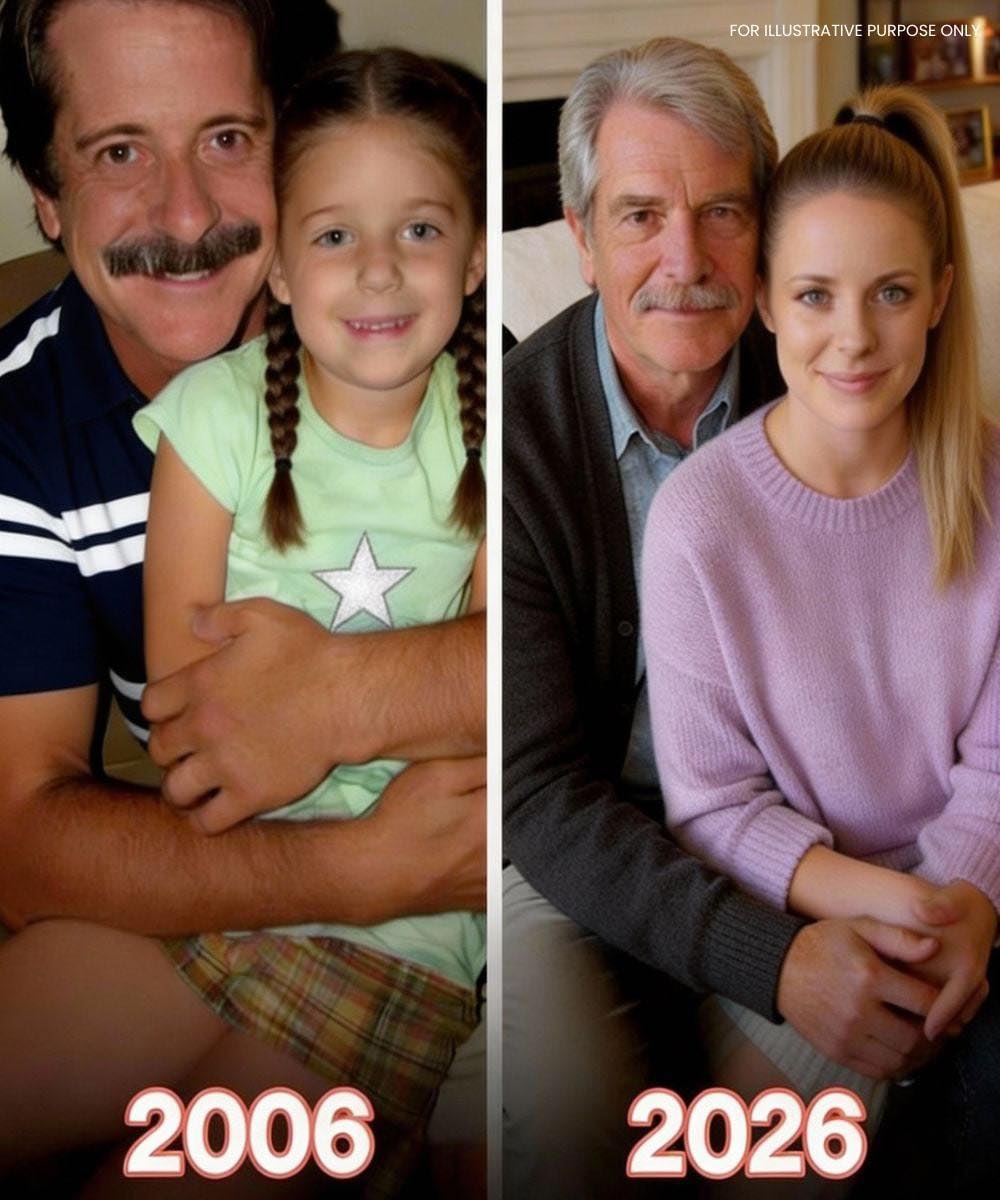

De la noche a la mañana, me convertí en su tutor. A los cincuenta, pasé de padre afligido a padre a tiempo completo sin previo aviso ni guía.

La gente decía que la supervivencia de Emily era un milagro. La policía sí. El pastor también, de pie ante tres ataúdes.

La vida seguía porque tenía que seguir.

Aprendí de nuevo a cocinar. A trenzar el pelo sin tirar demasiado fuerte. A aguantar las funciones escolares sin llorar. Emily era callada, demasiado callada. Nunca se quejaba. Nunca se portaba mal. A veces me miraba como si esperara a que alguien más volviera a casa.

Nunca hablamos mucho del accidente.

Cuando preguntó dónde estaban sus padres, le di la respuesta que había ensayado sin parar.

"Fue un accidente. Una fuerte tormenta. No fue culpa de nadie".

Lo aceptó y no volvió a preguntar.

Pasaron los años. Emily se convirtió en una chica reflexiva y observadora: buena con los rompecabezas, atraída por los misterios, mucho más madura de lo que debería haber sido. Cuando se fue a la universidad, lloré más que en el funeral. No te das cuenta de cuánta vida aporta alguien a un hogar hasta que lo deja.

Después de graduarse, volvió a vivir con nosotros y trabajó como asistente legal en el centro. Era brillante y decidida; seguía siendo la niña que antes dormía sobre mi hombro durante las tormentas de nieve.

Volvimos a encontrar un ritmo tranquilo.

Entonces, unas semanas antes del aniversario del accidente, algo cambió.

Emily se quedó callada; no retraída, sino concentrada. Empezó a hacer preguntas que me inquietaban.

"¿A qué hora se fueron esa noche?"

"¿Había alguien más en esa calle?"

"¿La policía hizo algún seguimiento?"

Su mirada parecía mesurada, como si sopesara mis respuestas.

Un domingo por la tarde, llegó temprano a casa. Se quedó en la puerta con una nota doblada en la mano, con las manos temblorosas.

“Abuelo”, dijo en voz baja. “¿Podemos sentarnos?”

En la mesa de la cocina, la misma mesa que había visto cumpleaños y dolor, me deslizó la nota.

“Necesito que leas esto primero”, dijo. “Luego te lo explicaré”.

El papel contenía solo cuatro palabras, escritas con su pulcra letra:

ESTO NO FUE UN ACCIDENTE.

Sentí una opresión en el pecho. Por un momento, pensé que se me iba a romper el corazón.

“Recuerdo cosas”, dijo en voz baja. “Cosas que me dijeron que no podía recordar”.

Sacó un viejo teléfono plegable, rayado, anticuado.

ver continúa en la página siguiente

Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.