Esa mañana, la Quinta Avenida parecía recién lavada por el invierno. El cielo era del color de una perla sucia, y el viento se deslizaba entre los edificios como si supiera exactamente dónde estaba expuesta la piel. Encontró la abertura de mi cuello. Se coló bajo el dobladillo de mi chaqueta. Me hizo llorar antes incluso de llegar a las puertas giratorias de nuestro edificio de oficinas.

Me dije que debería haberme puesto calcetines más gruesos. Me dije que pediría un abrigo mejor cuando llegara mi gratificación. Me dije un montón de pequeñas cosas prácticas, de esas que uno se repite cuando intenta fingir que no está cansado.

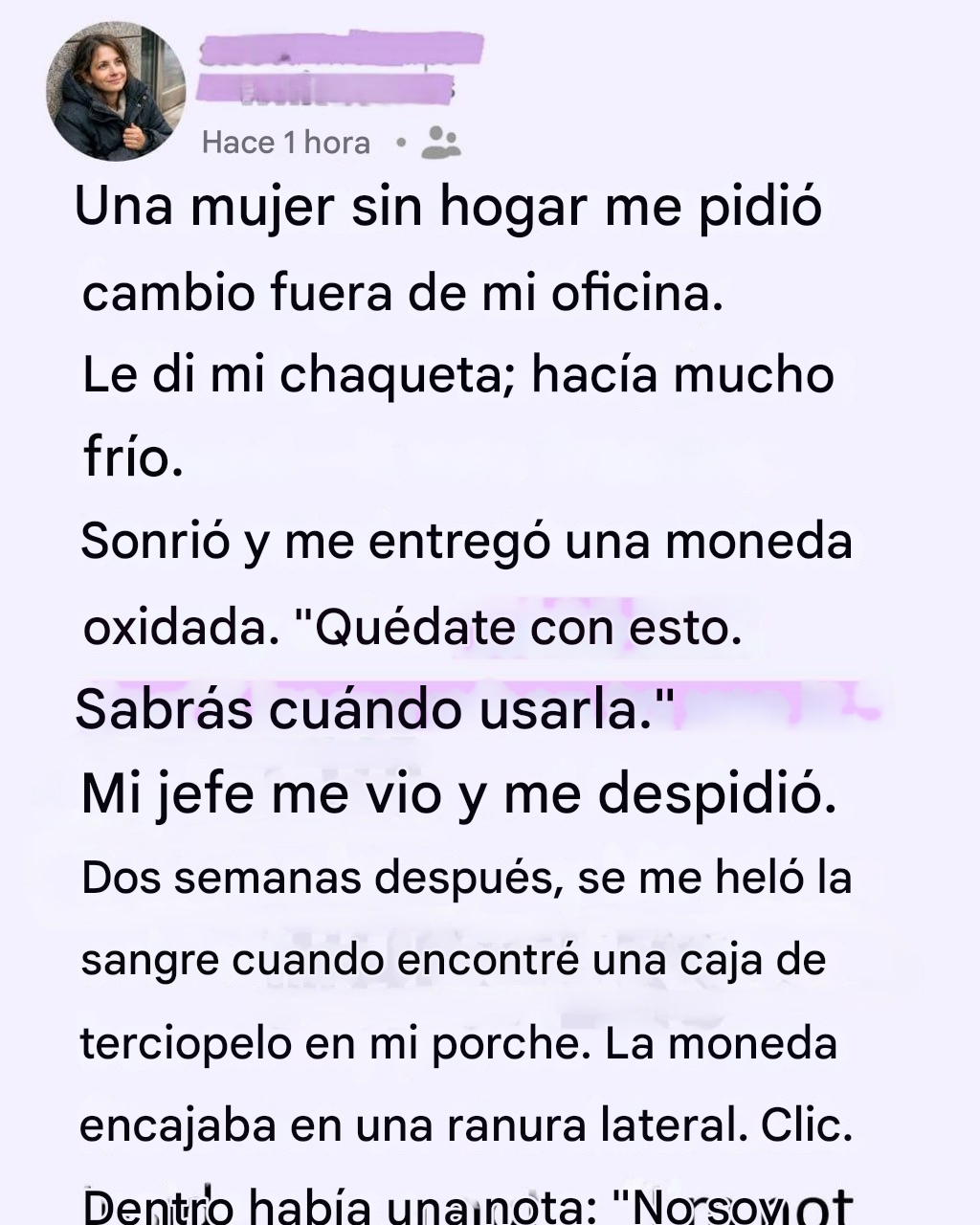

Afuera de las puertas de cristal, justo a la derecha donde la pared de mármol se unía al hormigón, una mujer estaba sentada con la espalda apoyada contra la piedra. Como si el edificio pudiera prestarle un poco de su calor acumulado. Como si apoyarse en algo sólido pudiera evitar que el frío la alejara del mundo.

Iba envuelta en un suéter fino que parecía haber sido lavado demasiadas veces. Sin abrigo. Sin guantes. Tenía las manos metidas bajo los brazos, pero aún temblaban, un leve temblor que me hizo estremecer. La acera a su alrededor estaba húmeda y gris, salpicada de arenilla, y la gente la rodeaba como el agua se separa alrededor de una roca. Desvíos rápidos y ensayados sin mirarla a los ojos.

La había visto antes. O tal vez había visto a alguien como ella. En una ciudad como la nuestra, esas historias se confunden si se lo permites.

Me ajusté la bufanda, rebusqué en los bolsillos y seguí caminando, ya preparando la cara amable que ponía para esos momentos. Un asentimiento. Un dólar. Una sonrisa rápida y culpable.

Mis dedos rozaron una pelusa. Un recibo. Un envoltorio de chicle.

Nada.

ver continúa en la página siguiente

Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.