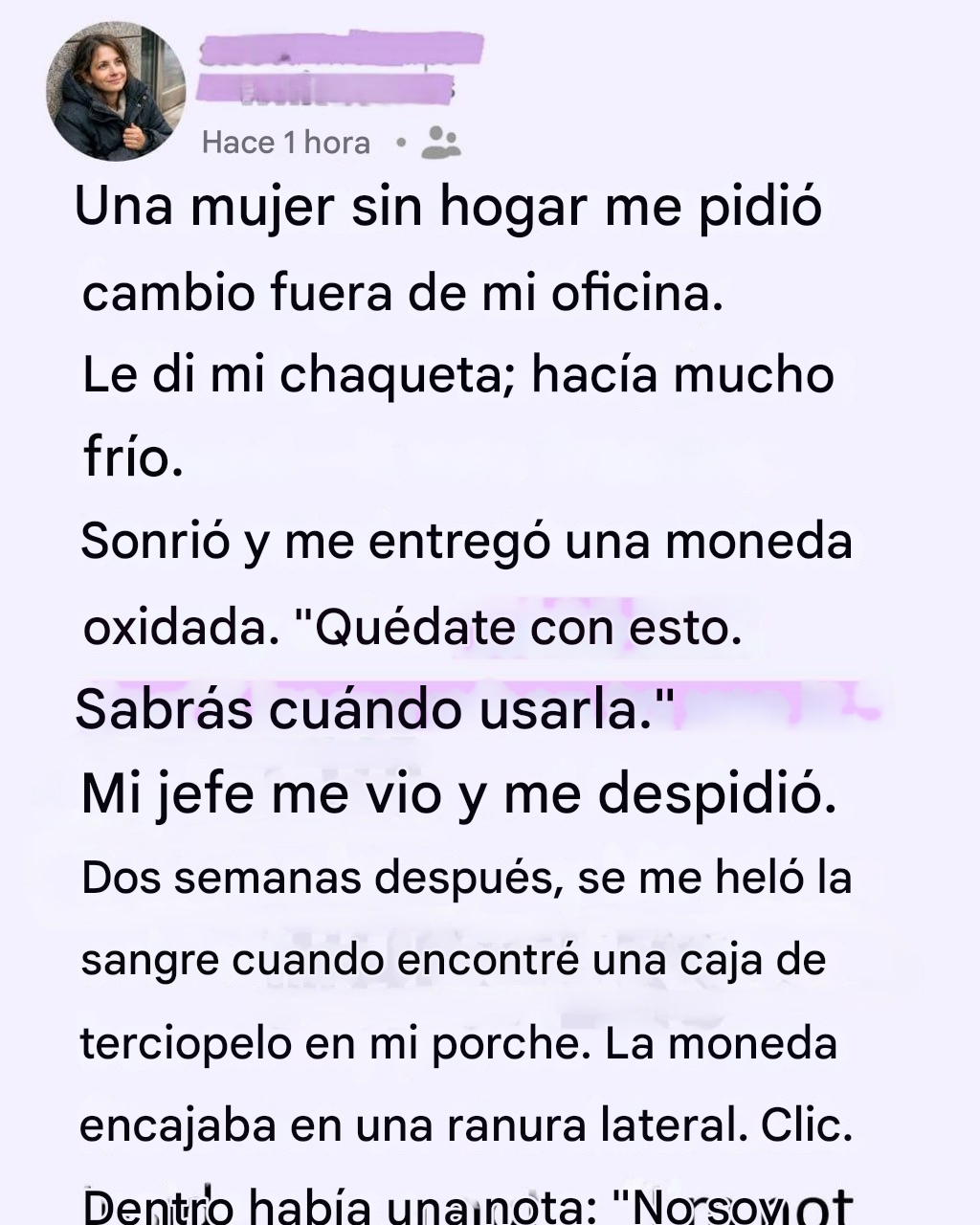

Le entregué mi chaqueta a una mujer en el frío y dos semanas después una caja de terciopelo puso mi mundo patas arriba

"¿Tienes cambio?", preguntó.

Su voz no era aguda. No era suplicante. Se había suavizado hasta convertirse en algo tranquilo, como si no estuviera pidiendo un milagro, solo comprobando si aún existía la bondad en el mundo.

"Lo siento", dije, las palabras automáticas, escapándose de su boca mientras me dirigía a la puerta.

Pero no entré.

Algo me retuvo allí, a medio paso, como una mano en la espalda de mi abrigo. Me giré ligeramente y la vi con más claridad, la vi de verdad.

No era solo el suéter fino ni cómo el frío le había dejado los nudillos en carne viva. Era su rostro. Parecía cansada, sí, pero no dispersa. No frenética. Sus ojos eran tranquilos, observadores, casi vigilantes, como si estuviera estudiando a la gente como se estudia la corriente de un río. Medida. No pidiendo lástima.

Sentí el viento cortar de nuevo, tan fuerte que picaba, y un pensamiento me asaltó con repentina claridad: Hace mucho frío. Estás incómoda y llevas varias capas. Ella no lleva casi nada.

De todas formas, estaría esperando el autobús diez minutos más tarde. Diez minutos de escalofríos no me matarían.

Antes de que mi cerebro pudiera empezar a discutir, me bajé la cremallera de la chaqueta y me la quité.

El aire me golpeó los brazos al instante y contuve el aliento, pero lo soporté, ofreciéndole la chaqueta como una ofrenda que no tuve tiempo de dudar.

"Deberías llevarte esto", dije. "Al menos hasta que se caliente".

Parpadeó, sobresaltada, como si no hubiera esperado que la escena cambiara. Como si hubiera hecho una pregunta y recibido una respuesta de otro universo.

"No pude", dijo, y su voz denotaba una vacilación real, no la que se muestra cuando se quiere insistir.

"Puedes", respondí. "Tengo una bufanda. Sobreviviré".

La chaqueta me pesaba más en las manos que en los hombros. Me di cuenta, de esa extraña forma en que a veces uno se da cuenta demasiado tarde, de que me gustaba. Me quedaba bien. Me hacía sentir bien. Me hacía parecer la versión de mí misma que quería que mis compañeros respetaran.

Aun así, mis brazos permanecieron extendidos.

Lentamente, la tomó. Sus dedos estaban pálidos y fríos, y cuando rozaron los míos, fue como tocar hielo. Se cogió la chaqueta contra el pecho, abrazándola un momento antes de deslizar un brazo, luego el otro, por las mangas.

Verla puesta me hizo un nudo en la garganta. No porque de repente pareciera transformada, ni porque fuera un momento dramático de redención. Simplemente porque se veía bien. Como si la calidez perteneciera a un cuerpo. Como si no debiera ser un regalo tan raro.

Me miró.

Entonces sonrió.

No era grande. No pedía nada. Era pequeña y real, el tipo de sonrisa que surge cuando alguien se sorprende por la decencia y no sabe cuánto durará.

De su palma, me puso algo en la mano.

Una moneda. Oxidado, viejo y más pesado de lo que debería. Me dejó una leve marca rojiza en la piel.

"Quédate con esto", dijo. "Ya sabrás cuándo usarlo".

ver continúa en la página siguiente

Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.