Alejandro, como de costumbre, salió temprano rumbo a sus oficinas en el centro de Guadalajara. Era un hombre ocupado, dueño de varios hoteles en la región. Su agenda estaba repleta de juntas, eventos y viajes. Y aunque amaba profundamente a su madre y a su hija, muchas veces no alcanzaba a notar lo que pasaba en su propia casa. Verónica, en cambio, aprovechaba esas ausencias. Cuando Alejandro se iba, su rostro cambiaba. Dejaba de ser la esposa sonriente y elegante que acompañaba a su marido a cenas de negocios y se transformaba en una mujer dura, con una mirada que helaba a doña Teresa.

Usted debería agradecer que vive aquí, en una casa de verdad y no en esa chosa del rancho donde pasó toda su vida. Le soltó una mañana mientras la anciana intentaba ayudar en la cocina. Doña Teresa bajó la mirada y guardó silencio. No quería pelear, no quería molestar. Había aceptado mudarse desde Michoacán porque Alejandro insistió que no era seguro que viviera sola. Y aunque ella sentía que estaba invadiendo, también disfrutaba de la compañía de su nieta. Sofía, con apenas 7 años era el respiro de la abuela.

corría a su cuarto después de la escuela, le mostraba sus dibujos y se acurrucaba en sus brazos mientras escuchaba historias de su infancia en el rancho. Aquellos momentos eran los únicos que le devolvían a doña Teresa la sensación de pertenecer. Pero Verónica odiaba esa cercanía. Interrumpía con frases cargadas de veneno, disfrazado de preocupación. Sofía, mi amor, no molestes tanto a tu abuela, se cansa. Mejor ven conmigo. La niña obedecía a regañadientes mirando a su abuela con tristeza.

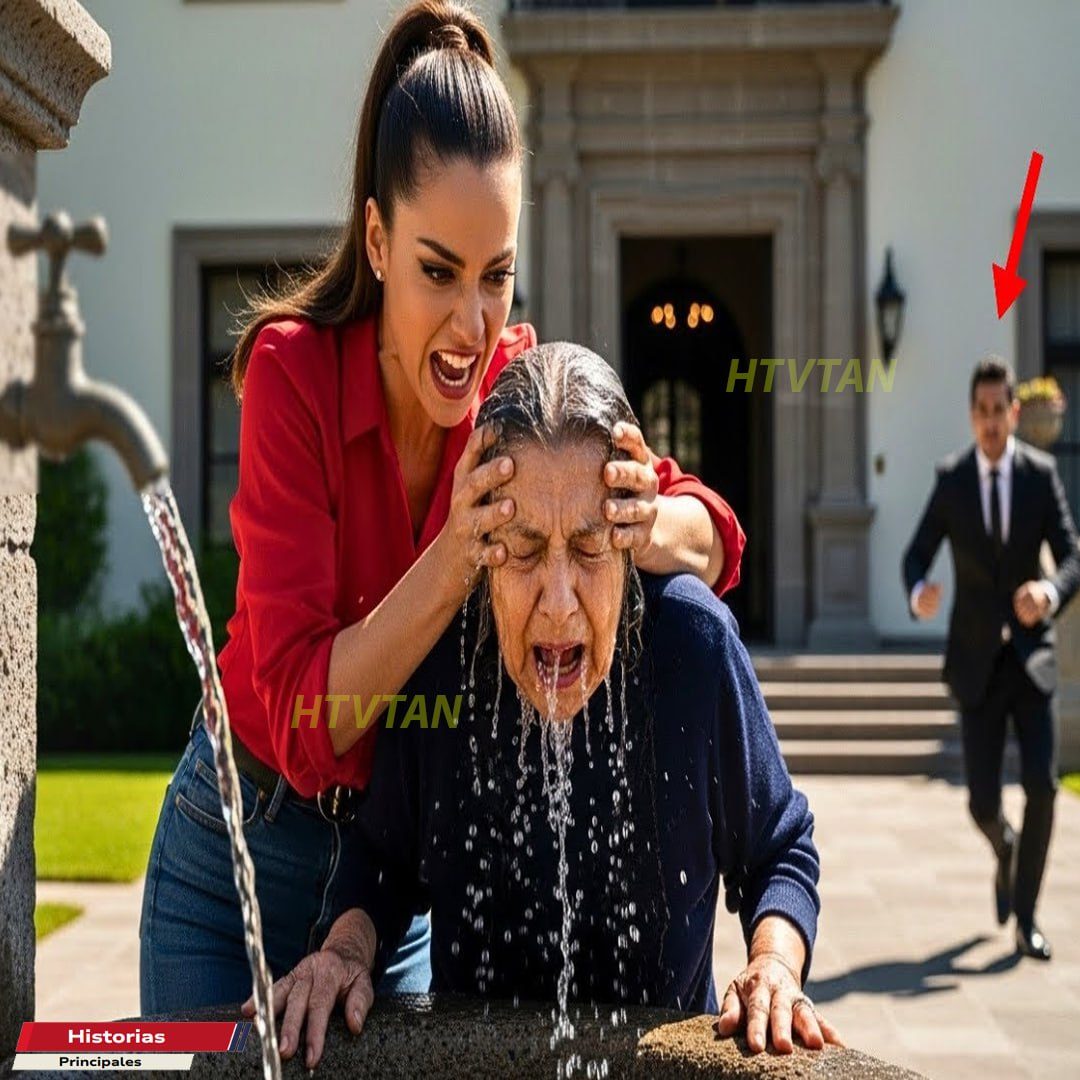

Doña Teresa sonreía débilmente, intentando no demostrar cuánto le dolía aquella separación forzada. La violencia no siempre era física. Muchas veces se manifestaba en pequeños gestos, puertas cerradas de golpe, sillas empujadas bruscamente, comentarios hirientes soltados con una sonrisa. Y aunque las manos de Verónica la habían hundido en el agua la tarde anterior, para doña Teresa las palabras frías y constantes eran igual de dolorosas. Mariana, la joven empleada que llevaba pocos meses trabajando en la casa, había notado todo desde el principio.

Su mirada discreta se cruzaba a veces con la de la anciana, como queriendo decir, “Yo sé lo que pasa, pero no sé si debo hablar.” Esa mañana, mientras limpiaba la sala, Mariana escuchó a Verónica decirle a su suegra con voz cortante, “Usted no entiende nada de esta casa, solo estorba. Doña Teresa guardó silencio, pero sus ojos se humedecieron. Mariana apretó el trapo entre las manos, sintiendo una rabia que no podía expresar. Sabía que algún día tendría que decidir callar para conservar su trabajo o hablar para salvar a aquella mujer que poco a poco se apagaba frente a sus ojos.

Las tardes en la casa de los Ramírez parecían tranquilas a simple vista. El sol iluminaba los mosaicos del patio, la fuente dejaba caer un murmullo constante de agua y Sofía jugaba con sus muñecas en el piso de la sala. Pero aquel escenario de calma era una ilusión frágil. Cuando Alejandro estaba presente, Verónica se mostraba sonriente, atenta, incluso cariñosa con su suegra. Le servía un té, preguntaba por su salud y hasta fingía interés en sus historias. Pero apenas Alejandro cruzaba la puerta rumbo al trabajo, esa máscara caía.

Levántese, doña Teresa, y lave esos trastes. No piense que por ser la mamá de Alejandro puede estar aquí de adorno. La anciana, con las manos temblorosas, obedecía sin decir nada. Había aprendido que cualquier respuesta solo generaba más humillaciones. Mariana observaba todo con impotencia. Cada vez que veía a la señora Teresa inclinada sobre el fregadero limpiando con esfuerzo, sentía un nudo en la garganta. Varias veces estuvo a punto de decirle algo a Alejandro, pero se detenía. Y si él no le creía, y si la despedían, necesitaba el trabajo, pero también le pesaba en el alma guardar silencio.

Una tarde, Sofía entró corriendo a la cocina con un dibujo en las manos. Abuelita, mira, te dibujé con tu reboso azul. Doña Teresa sonrió emocionada, pero apenas alcanzó a extender los brazos para abrazarla cuando la voz de Verónica cortó el momento. Sofía, no molestes. Tu abuela tiene que terminar aquí. Ven conmigo a tu cuarto. La niña bajó la mirada, pero antes de irse dejó discretamente el dibujo sobre la mesa. Era una forma silenciosa de decirle a su abuela que la quería, aunque no pudiera estar siempre a su lado.

Aquella noche, mientras la casa se sumía en silencio, doña Teresa no podía dormir. se acomodaba en la cama, cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de su nuera, empujándola al tanque. La sensación de ahogo, la desesperación en el pecho, un escalofrío recorría su cuerpo. “No debo decir nada. No debo preocupar a Alejandro”, se repetía a sí misma, intentando convencerse, pero el miedo crecía. Cada paso de Verónica por el pasillo le aceleraba el corazón. Cada vez que escuchaba la puerta abrirse con brusquedad, sentía que la pesadilla podía repetirse.

Al día siguiente, Alejandro la encontró en el jardín regando las plantas con lentitud. ¿Cómo sigues, mamá? ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa cansada. Doña Teresa lo miró con ternura y asintió. Todo bien, hijo, todo bien. Pero sus ojos, húmedos y cansados, decían otra cosa. Alejandro, distraído por sus pendientes de trabajo, no alcanzó a notarlo. Mariana, en cambio, sí lo vio. Desde la ventana de la cocina observaba como la anciana fingía fortaleza frente a su hijo y comprendió que aquella mujer callaba no por cobardía, sino por amor.

ver continúa en la página siguiente

Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.