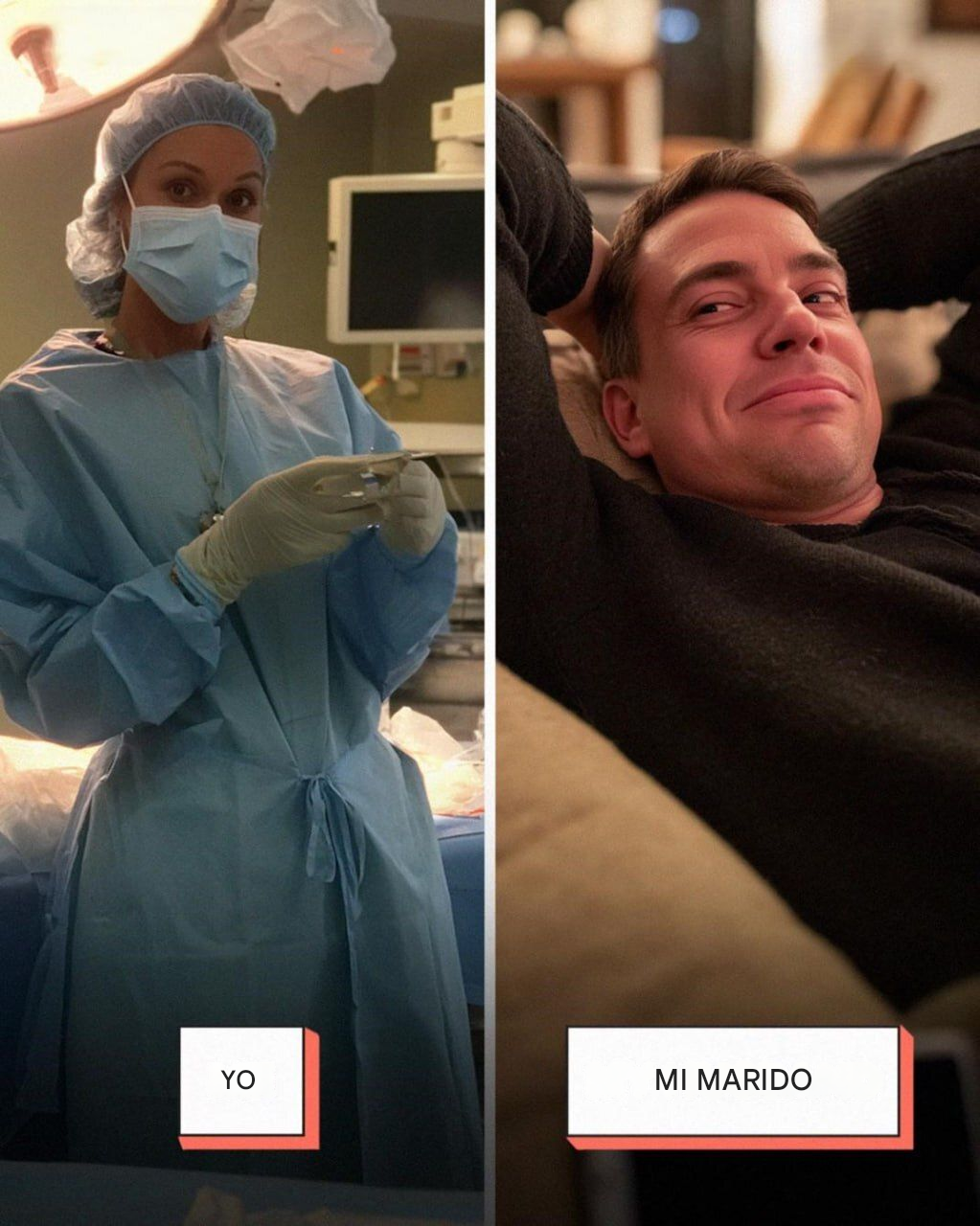

Mi esposo me dio un ultimátum: mi trabajo soñado o nuestro matrimonio. Elegí ambos, pero no como él esperaba.

Trabajaba para la empresa de logística de sus padres, gestionando la coordinación de envíos y las cuentas de los clientes. Era un trabajo estable, cómodo y seguro. Ganaba unos cuarenta mil dólares al año y parecía contento con esos ingresos y con ese nivel de responsabilidad.

Al principio, pensé que admiraba mi ambición. Me preguntaba sobre mi día en el hospital, parecía interesado en mis casos, les contaba a sus amigos con aparente orgullo que su novia iba a ser médica.

Pero con el tiempo, ese orgullo se transformó en algo más. Algo más discreto e insidioso.

A Norman le gustaba mi versión de mí, realizada pero contenida. Exitosa pero no amenazante. Lo suficientemente cansada como para necesitarlo, lo suficientemente agradecida como para no desafiarlo.

Cuando hablaba de mis objetivos profesionales —sobre mi deseo de ascender a puestos de liderazgo, sobre mis sueños de dirigir un departamento o de moldear la política del hospital—, asentía distraídamente, con los ojos vidriosos como si le hablara en un idioma extranjero.

"Qué bien, cariño", decía, ya agarrando el control remoto del televisor.

Me decía a mí misma que solo estaba cansado después del trabajo. Que me apoyaba a su manera. Que no todos tenían por qué compartir mi pasión por la medicina.

Pero en el fondo, creo que lo sabía. Simplemente no quería verlo con claridad. La oferta que lo cambió todo llegó un martes por la tarde que había empezado como cualquier otro día agotador.

Había trabajado un turno de catorce horas en urgencias, lidiando con todo, desde lesiones rutinarias hasta un paro cardíaco que apenas habíamos logrado estabilizar. Para cuando por fin llegué a mi coche en el aparcamiento del hospital, me dolían los hombros, me palpitaban los pies y tenía la mente envuelta en una niebla.

Estaba sentada en el coche, con la frente apoyada en el volante, intentando reunir las fuerzas para conducir a casa, cuando sonó el teléfono.

Casi lo mandé al buzón de voz. Estaba demasiado cansada para conversar, demasiado agotada para cualquier cosa que requiriera pensar.

Pero algo me hizo responder. El instinto, tal vez. O el destino.

"¿Teresa?", preguntó una voz de mujer.

"Sí", dije, sentándome

Me quedé en la puerta de la cocina, observando a Norman leer el periódico y silbar alegremente, con un aspecto más relajado y satisfecho consigo mismo que en meses.

No había rastro alguno de la rabia de la noche anterior. Ni rastro del hombre que había dado un puñetazo en la mesa y me había llamado estúpida. Parecía tan feliz como quien acaba de ganar la lotería.

"Buenos días", dijo sin levantar la vista de la sección de deportes.

Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Quería gritar. Quería tirar su taza de café contra la pared. Quería confrontarlo allí mismo por lo que había hecho, exigirle respuestas, obligarlo a admitir el sabotaje.

Pero no lo hice.

En cambio, respiré hondo y sonreí. "Buenos días, cariño", dije con dulzura.

Porque en ese momento, allí de pie, mirando la cara satisfecha y engreída de mi esposo, tomé una decisión. Confrontarlo ahora sería emotivo y caótico. Perdía el control de la situación y él encontraba la manera de manipularla, de hacerme parecer irracional o desagradecida.

No hacer nada me costaría el futuro. Así que decidí hacer algo mucho más inteligente.

Le daría a Norman una lección que jamás olvidaría.

"Llego tarde", dije, cogiendo las llaves. "Que tengas un buen día en el trabajo".

En cuanto llegué al hospital, tomé mi hora de almuerzo sentada en el coche con las puertas cerradas, con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblando mientras marcaba el número de la clínica.

Cuando contestó Linda Morrison, tuve que esforzarme por sonar tranquila y profesional en lugar de asustada y furiosa.

"Linda, soy Teresa Hayes", dije. "Necesito hablar contigo sobre el correo electrónico que recibiste de mi cuenta anoche".

Hubo una pausa. "Sí. Nos sorprendió... el tono. Parecía muy inusual".

“Eso es porque no lo envié”, dije, con las palabras saliendo atropelladamente. “Me hackearon el teléfono. Alguien accedió a mi correo electrónico y envió ese mensaje sin mi conocimiento ni permiso. Nunca me comunicaría así, y no rechacé el puesto en absoluto”.

Otra pausa, esta vez más larga. Podía oír la vacilación, la duda.

“Teresa, esto es… inusual. ¿Cómo sabemos…?”

“Entiendo tu preocupación”, la interrumpí, esforzándome por mantener la voz firme a pesar de que amenazaban con llorar. “Puedo proporcionar documentación sobre la brecha de seguridad. Puedo ir a tu oficina hoy mismo para hablar de esto en persona. Puedo proporcionar referencias que avalen mi reputación. Pero, por favor, créeme: deseo este puesto más que nada, y nunca lo pondría en peligro con un correo electrónico como ese”.

La conversación duró veinte minutos agonizantes. Al terminar, me dolía la garganta de contener las lágrimas y tenía las manos acalambradas de apretar el teléfono con tanta fuerza.

“Tendremos que hablar de esto internamente”, dijo Linda finalmente. “Pero agradezco que me hayas contactado para explicarme. Nos mantendremos en contacto”.

No fue un sí. Pero tampoco un no rotundo.

Después, me senté en el coche, con la frente apoyada en el volante, intentando no desmoronarme del todo. La humillación de esa llamada —tener que explicar, tener que rogar, tener que defenderme del sabotaje de mi propio marido— era casi insoportable.

Pero no podía desmoronarme todavía. Tenía un plan que llevar a cabo.

ver continúa en la página siguiente

Aby zobaczyć pełną instrukcję gotowania, przejdź na następną stronę lub kliknij przycisk Otwórz (>) i nie zapomnij PODZIELIĆ SIĘ nią ze znajomymi na Facebooku.